AIを活用したメモ作成に関心があるビジネスパーソンへ。本稿ではcoopeai.comの機能を実践的に解剖し、メモ作成のワークフロー、導入時のリスク管理、現場での活用シナリオと将来の差別化ポイントまで掘り下げます。具体的には「テキスト→画像生成」「画像編集」「画像→動画変換」「記事作成」の流れがメモ作成にどう効くかを中心に解説します。

coopeai.com が提供する主要機能とメモ作成での利点

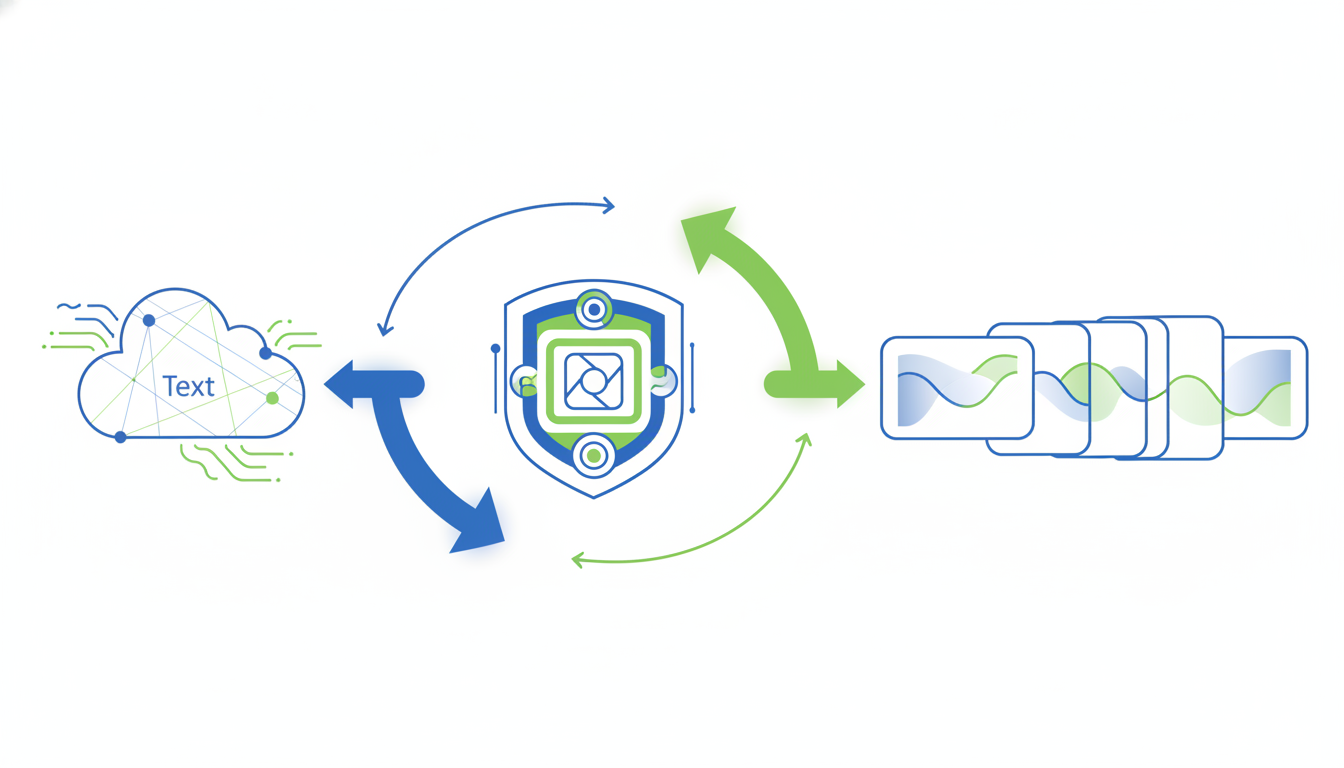

coopeai.comは複数の生成AI機能を一貫して提供する点が特徴です。議事録やブレインストーミングのテキストを起点に、以下のような価値連鎖が生まれます。

- テキストから要点を抽出して視覚要素(図、アイコン)に変換することで、会議メモが「読める」から「理解される」素材に変わる。

- 生成した画像をそのまま編集し、スライドや説明図として整えることで手作業を大幅に削減できる。

- 画像を短い動画に変換し、社内共有やリモート報告でのエンゲージメントを高められる。

- 記事作成機能により、メモをリライトしてナレッジ記事へと昇華できる。

この一連の流れは、単なる「メモ作成支援」ではなく、知識の表現媒体を自動化するプラットフォームとして機能します。

Figure: Illustration of AI note-taking workflow

メモ作成ワークフローの実務設計

実務で使う際は単に機能を並べるだけでは不十分です。推奨するワークフローは次の通りです。

- インプット一元化:会議録音やチャットログ、手書きスキャンをテキスト化してプラットフォームにアップロード。

- 自動要約とタグ付け:AIにより要点抽出とトピック分類を行い、検索性を向上。

- ビジュアル化:抽出した要点をテキスト→画像生成で図解化し、重要点を視覚化。

- 編集と最終化:生成画像を編集してスライドや社内ドキュメント用に最適化。

- 生成物の二次利用:記事化、短尺動画化して社内共有やオンボーディング資料に流用。

この流れは「記録」から「伝達」へと価値を移行させる設計であり、メモは“記録資産”として長期的に活用可能になります。

Figure: Concept of converting notes into shareable visuals

導入時に必ず確認すべきデータとプライバシーの実務ポイント

企業がcoopeai.comのような生成AIを導入する際、留意すべきはデータガバナンスです。特に次の三点は必須確認事項です。

- データ保持とアクセス管理:アップロードした会議データや顧客情報がどのように保存され、誰がアクセスできるか。

- 学習利用の可否:プラットフォームがユーザーデータをモデルのトレーニングに使用するか否か。機密情報が学習に取り込まれるリスクを評価する。

- 暗号化とリージョン:データ転送と保管における暗号化、データセンターの地域(法規制対応)の確認。

生成AIの設計思想やクラウド契約条件は頻繁に更新されます。最新のセキュリティ仕様を確認するため、ベンダーの技術ドキュメントを定期的に参照することをおすすめします。例えば、OpenAI PlatformやAzure OpenAI Serviceのドキュメントは生成AIの利用条件やセキュリティ実装を見る上で参考になります。

業務での具体的活用ケースと期待できる効果

- 営業:商談メモを要約→提案用図解→短い説明動画に変換。営業資料作成時間を半分以下に圧縮する事例が現場で報告されています。

- プロダクト開発:仕様会議の決定事項を視覚化してストーリーボード化。認識齟齬を減らし、開発効率を向上。

- カスタマーサポート:問い合わせ対応の要点を記事化し、ナレッジベースを自動生成。FAQ作成工数を削減。

投資対効果の概算としては、単純作業の自動化と情報伝達効率化で、チーム単位で年間数十〜数百時間の工数削減が期待できます。ただし品質管理(AIの出力チェック)にかかるレビューコストを考慮した上での試算が必要です。

coopeai.com の強みと限界を踏まえた導入判断

強み:多機能をワンストップで提供する点は中小チームにとって導入障壁を下げます。画像→動画の変換などメディア連携が得意であれば、情報伝達の幅が広がります。

限界:生成結果の品質ばらつき、専門領域での正確性、データガバナンスの透明性が課題になりやすい。特に法務・医療など高い正確性が求められる領域では、ヒューマンレビューの組み込みが不可欠です。

導入判断のフレームワーク:目的(効率化 vs 質向上)→データ感度(公開可能か機密か)→現行プロセスの自動化余地 → レビュー手順の設計。

将来展望とcoopeai.comが取るべき差別化戦略

生成AI市場は機能競争から「信頼」と「ワークフロー統合」への競争へと移行しています。coopeai.comが中長期で優位を築くには以下が有効です。

- エンタープライズ向けデータガバナンス機能の強化(データ居住性、ログ監査、個別モデル管理)。

- 出力のトレーサビリティ(生成根拠メタデータ)を提供し、監査対応と説明可能性を担保。

- プラグイン/APIによる既存ツール(Slack、Teams、Confluence等)とのシームレス連携を進めること。

これらは単に機能を増やすだけでなく、企業が安心して「メモを信用できるナレッジ資産」に変換できる基盤になります。

実務的な導入チェックリスト

- パイロット期間を設定し、定量的なKPI(メモ作成時間、レビュー時間、再利用率)を測定する。

- 出力の品質基準(誤情報閾値、図解の正確性)を定め、合格ラインをクリアしたらスケールする。

- プライバシー条項とSLAを確認し、必要ならオンプレまたは専用クラウドの選択肢を検討する。

最後に一つの提案として、まずは「一つの部門」でcoopeai.comを試し、成果とリスクを評価してから横展開する段階的導入を推奨します。これにより過度な初期投資を避けつつ、現場のノウハウを蓄積できます。