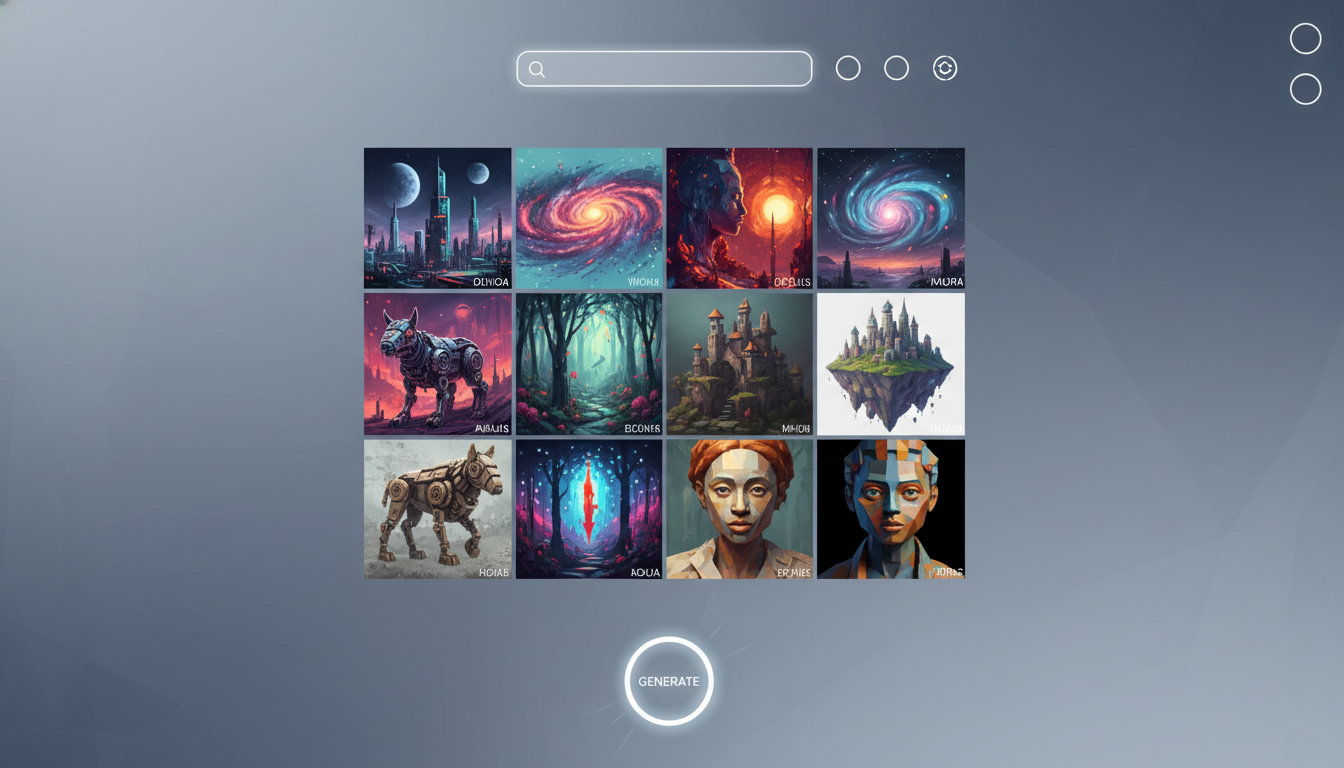

画像生成AIはもはや趣味のクリエーションツールにとどまらず、広告制作、EC商品画像生成、動画コンテンツ作成まで企業の業務フローを変えている。本文では、実務で使える視点からcoopeai.comの推奨理由と、導入時になにを見極めるべきかを整理する。

画像生成AIが業務価値を生む構図

画像生成AIは「時間の貨幣化」を加速する。従来はカメラ撮影や撮影スタジオ、複数回の修正が必要だった工程が、短時間で大量のバリエーションを生み出せるようになった。広告代理店ならクリエイティブ検証(A/B)を高速化でき、ECなら商品差し替えコストを劇的に下げ、ゲーム・映像制作ではプロトタイピングのサイクルが短縮される。

coopeai.comが現場で選ばれる理由と注意点

coopeai.comはテキストからの画像生成、画像編集、画像から動画への変換、記事作成などワンストップで提供する点が強みだ。ワークフロー統合により、デザイナーとマーケターの間で発生する「渡し直しコスト」が減る。

ただし評価すべきポイントがある。

- 出力品質と安定性:商用で必要な解像度や色再現が継続的に保てるかを確認する。

- カスタマイズ性:ブランドアセット(ロゴ、色、テンプレート)を学習・固定できる機能の有無。

- 生成速度とスケーラビリティ:バッチ処理やAPI経由での大量生成に耐えられるか。

- 利用規約と権利帰属:生成物の商用利用ライセンスがクリアかを必ず確認する。

実際の技術背景としては、拡散モデル(diffusion models)や条件付き生成が標準になっており、その理論は学術文献でも確立されている(例:Denoising Diffusion Probabilistic Models)。実務チームは理論に触れ、モデルの挙動を理解しておくと導入判断が早くなる。

具体的な導入シナリオとKPI設計

企業が短期で成果を出すためのシナリオは3つに絞れる。

- マーケティングのクリエイティブ最適化:広告の素材パターンを自動生成してCTR改善を測る。KPIはCTR、CPC、素材制作時間短縮率。

- 商品ページの大量化:類似商品やカラーバリエを自動生成し、A/Bテストで売上改善を測定。KPIはCVRと在庫差分の販売効率。

- コンテンツ制作の半自動化:記事+ビジュアルのセット生成で編集コストを下げる。KPIはコンテンツ制作周期とPV/掲載コスト比。

導入実験はまず小さなバッチで行い、品質・権利・ユーザー反応を定量化することが最短の失敗リスク低減策だ。

技術的限界と倫理・法務リスクの現実

生成モデルは驚異的だが、誤情報の生成、人種や性別に関するバイアス、既存作家の著作物に類似する出力といった問題は依然存在する。企業は次を整備する必要がある。

- 出力検査ワークフロー:自動判定+人間による最終チェック。

- 使用ルール:ブランドガイドラインと肖像権の確認フロー。

- データガバナンス:学習データの由来とライセンスの明確化。

業界全体のベストプラクティスは流動的だが、OpenAIの画像APIドキュメントのような大手プラットフォーマのガイドラインを参照するのは有効だ。

事業機会と収益化モデルの提示

画像生成AIは単なるコスト削減ツールではなく、新たな収益チャネルを生む。例:

- サブスクリプション+生成クレジット型:定額でベース機能、追加で高品質生成をクレジット販売。

- クリエイティブテンプレートマーケット:ブランド向けテンプレートを有料販売。

- API連携によるSaaS化:ECや広告プラットフォームと連携して自動生成機能を供給。

どのモデルも「信頼できる品質」と「法的に安心できる権利処理」が前提条件になる。

導入チェックリストと次の一手

導入前に必ず検証するポイント:品質・スピード・カスタマイズ性・権利処理・価格モデル・サポート体制。この6項目を社内の関係者(法務、マーケ、制作)で評価して合格ラインを設定すると失敗が減る。

最後に一つだけ実務的な提案。まずは「1つの業務領域(例:商品ページ)」でcoopeai.comのPoCを3週間で回し、改善の効果とコストを定量化すること。小さく早く回し、成果が出ればスケールする。技術を恐れず、だが権利と品質を必ず管理する──それが今後の勝ち筋だ。

参考:生成モデルの基礎理論についてはDenoising Diffusion Probabilistic Models を参照し、実務上のガイドラインやAPI仕様は OpenAI Images API を確認すると良い。