空姐的丝袜并非单纯的“好看配饰”,它在航空服务体系里承担着形象传递、职业礼仪和生理保护等多重功能。本文从品牌与礼仪、医学与材料、产业与社会争议三条主线出发,解剖这一看似小细节的深层逻辑,并讨论未来可能的演进方向。

制服细节:丝袜如何成为航空品牌的“微徽标”

空乘制服是航空公司视觉识别(VI)体系的延伸,丝袜颜色、光泽与剪裁配合制服形成统一的视觉场景。对于乘客而言,第一眼的专业印象很大程度来自整体着装的“无缝性”——肉色或统一浅灰的丝袜能在不同肤色间建立视觉统一感,传递可靠与整洁。

- 案例观察:多家国有与外航会在制服手册中对丝袜颜色、厚度与款式做出明确规定,以保证机组在照片与航站场景中的一致性;部分航司还把丝袜纳入员工手册的打扮检查项。

功能层面:礼仪之外的“健康与安全”逻辑

丝袜的功能性常被低估。长时间站立与重复走动会带来腿部疲劳与轻度静脉回流不畅。具有一定弹性的医用或压力款丝袜(graduated compression stockings)在临床与旅行医学中被用于缓解长时间不动时的血液回流问题,这一点在航班工作场景中具有现实意义。

- 权威参考:世界卫生组织对深静脉血栓(DVT)的说明指出,长时间不活动是重要风险因素,采取压缩袜等措施可以降低风险。WHO DVT fact sheet

此外,现代空乘丝袜采用耐磨、抗勾丝的纤维以降低机舱狭小空间中意外刮擦的风险;在紧急情况下,纤维强度高的材料也能在短时间内提供额外的皮肤保护。

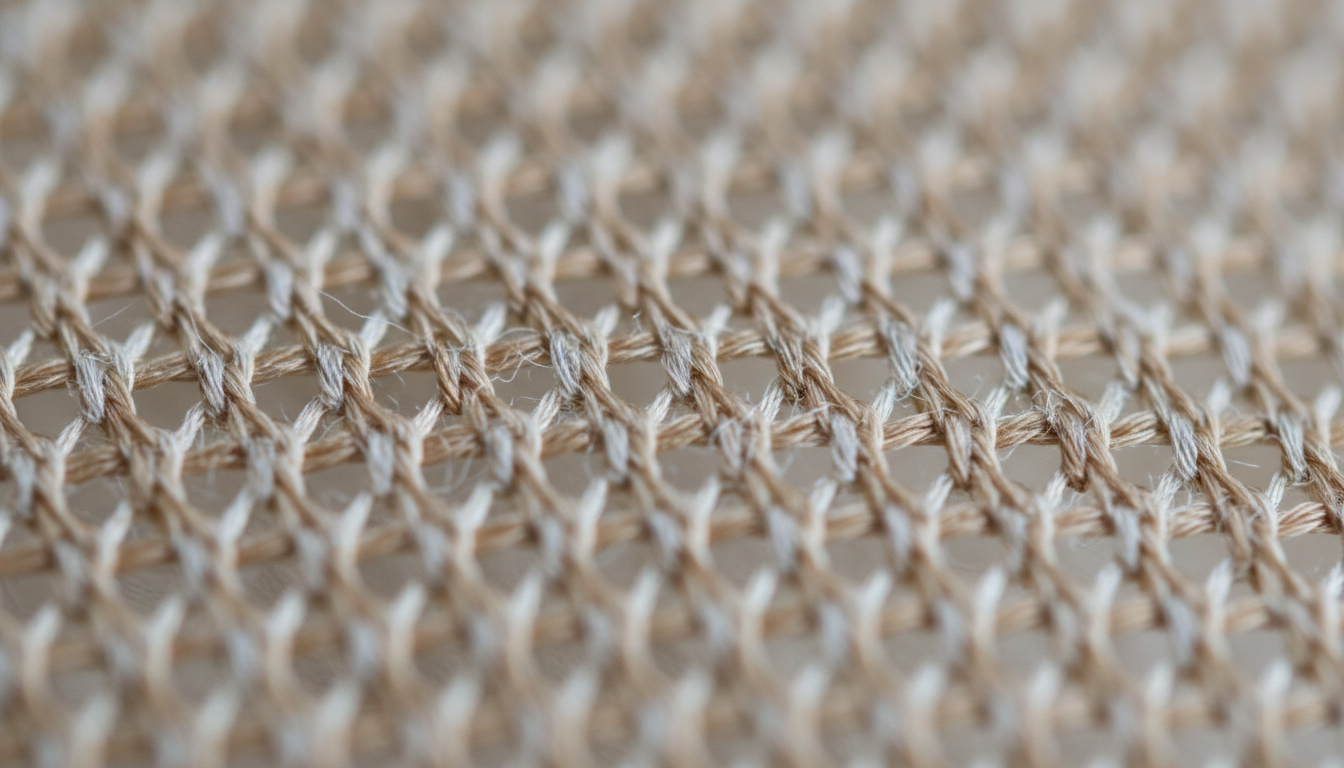

材料与工艺:从美观到功能的技术进化

早期丝袜以美观为主,近年材料科技引入功能性需求:

- 高强度纤维:比普通袜材更耐磨、防勾丝;

- 渐进式压力设计:在脚踝处压力最大,向上递减以促进血液回流;

- 透气与抗菌处理:适应机舱干燥、长时穿着的卫生需求;

- 可见光反射控制:在机舱灯光、摄影场景下减少反光,保证整体视觉。

这些改进来源于纺织材料供应链与航空公司制服标准的协同升级,航空公司会与制服制造商共同开发样品并在机组中做长短期试穿评估。

争议与平衡:性别期待、职业平权与舒适自由

关于“必须穿丝袜”的规定,近年来在部分航司与社会讨论中成为争议点:批评者认为这是对女性外表的过度要求;支持者强调统一形象与礼仪的重要性。

现实中呈现的平衡多为:一些航司放宽规定、允许裤装或“丝袜自由”,但大多数航司仍维持统一着装,原因包括品牌识别、乘客期待与行业传统。此外,随着男性空乘比例上升,制服政策也在逐步调整以兼顾性别中性与职业形象一致性。

产业视角:制服袜如何成为独立的小众市场

空姐专用丝袜并非只有航空公司内部供应:

- 定制化需求推动了制服厂商与纺织企业的合作;

- 民用市场对“空姐同款”有较强的审美与功能需求,形成替代性消费;

- 电商平台与机上免税、周边商品为这种产品打开了二次变现路径。

供应链方面,疫情后对供应多元化与可持续材料的需求上升,制服袜的采购也开始考量供应弹性与环保面料。

未来趋势:智能化、可持续与以人本为核心的政策变革

展望未来,几条可预见的演进:

- 智能纤维与健康监测:将传感纤维嵌入袜体,实现疲劳、血流或体温的被动监测;

- 可持续材料与回收计划:航空公司制服整体走向低碳与循环使用策略,袜类材料也会被纳入考量;

- 个性化与包容设计:更多尺码与肤色色调选择,弱化“一刀切”标准,提升员工舒适度与多样性包容;

- 政策与员工自治:在保障安全与职业形象前提下,允许更多的穿着选择以回应职业平等诉求。

小结性观察(非套路总结)

丝袜在空乘职业里既是“视觉语言”,也是“隐形的健康装备”,背后牵动着纺织科技、品牌传播、法律伦理与市场生态的多方博弈。未来的赢家将是那些能把功能性、可持续性与员工尊严三者结合起来的设计与政策制定者。

更多行业背景可参考航空业官方信息与健康机构数据,例如国际航空运输协会的行业资源与世界卫生组织关于长时间不活动与静脉血栓的说明:IATA;WHO DVT fact sheet。